小須田部長の退屈

「博士……すみません……遅れてしまって」

「どうしたんだい原田くん? なんか、やけに疲れきってるじゃないか」

「ええ……此処に来る途中、カカシみたいな人の入っている部屋の前を通ってから……なんか気分が悪くて……嫌なこととか、思い出したくないことが次々と頭の中に……」

「スケアクロウだね。警備員、こちら小須田。ジョナサン・クレインの部屋を至急捜索してくれたまえ。現在彼は、室内で密かに恐怖ガスを生成している可能性が高い。対ガス装備を忘れないように。さあ、原田くん、この薬を飲みたまえ。バットマン謹製の解毒薬だ」

「ゴクゴクゴク……プファー! いやー、スッキリしました。ありがとうございます、博士!」

「気を付けないとだめだよ? なにせ、アーカム・アサイラムは魔境だからね。いやあ、でもなんとか、来た時よりはマシになったな、とは思うけど」

「さっき正門で、掃き掃除しているワニ人間とコウモリ男を見ましたよ。僕が博士の知り合いだと聞いて、挨拶もしてくれました。言葉も通じそうにない怪物相手でも、コミュニケーションをとるその手腕、流石です」

「話せばわかるとは良く言うけど、キラークロックとマンバットは、誰も話してくれなかった二人だからね。だからワシは、ただ話しただけだよ。話せば分かるって言うのは、本当なのさ。話して分からなければ、この話はどれだけ得なのかを話して聞かせれば、改めて大体聞いてくれる。誠意と利益の両方を使っても話ができなかったのは、ジョーカーだけだねえ……」

「博士。やり残したという気持ちはわかりますが、博士は明日から新天地に向かうわけです。彼のことは、この街の守護者に任せましょう」

「そうだね。彼がいるから、ワシゃぁ安心して旅立てるよ、うん。じゃあ始めようか。この名刺、これはいるのかな?」

「それはいりません。博士はこれから、ヒーローになられるワケですから」

「ヒーロー!? ワシ、ヒーローになるのかね!? ヒーローというと、こう全身タイツを着て、夜の街を駆け抜けるような! 人を殴るたびにポップな擬音が飛び出るような!」

「だいたい、そんな感じです」

「じゃあ名刺はいらないよね。ヒーローは正体不明なものだし」

「何言ってるんですか、名刺は自分を相手に紹介するために必要なものだって、僕に教えてくれたのは小須田さんじゃないですか」

「君、ワシに死んで欲しいの? 正体バレして、殺されちゃったりしてほしいの?」

「違いますよ。ヒーローとしての、名刺が必要なんです。シュテンビルドのニューヒーロー、チェン・コスダとして、街の方や企業の方に名前を覚えていただかなければ!」

「それが新しい名前なのかい!? ヒーローというより、怪人フー・マンチューみたいな? ……つまり、ヒーローとしての名刺が必要ってことかい? バットマンさん、そんなことしてたっけかな……。じゃあこの携帯電話、これはいるのかな」

「これはダメですね」

「ああ、そうなの。何か特別な通信手段が支給されるとか?」

「いえ。単に会社の問題です。今、博士が持ってる携帯会社は、チェン・コスダとスポンサー契約を結んでいない携帯の会社なので、携帯を使いたいのであれば会社を乗り換えていただかないと」

「スポンサー!? ヒーローにスポンサーついちゃうの!?」

「ええ。今の時代のヒーローは、金持ちの道楽ではなく、スポンサーのロゴを付けて平和を守るお仕事ですから。小須田さん、忘れないでください。僕たちは企業戦士なんですよ!」

「ヒーローをしながら、利益を追求しろってことだね。分かったよ、直接戦闘は無理だから、ワシは見切り職人でも目指すとするよ。こう、スポンサーのロゴが見切れて映るようなヒーローを目指すよ!」

「その調子です。ちなみにシュテンビルドのヒーローはランキング付けされているので、そちらもどうにかお願いします。チェン・コスダにキング・オブ・ヒーローの座に付いて欲しいというのも、我社の意向です」

「見切れ職人の道は、閉ざされたか。じゃあ当然、このスーツはいらないってことか。ヒーローらしい特殊能力や防弾防刃機能を備えた、新しいスーツというかタイツぐらいは、用意してもらえるんだろう?」

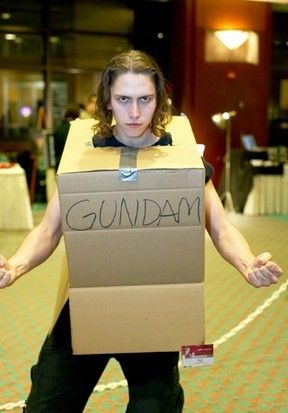

「勿論です。この写真のスーツが、現在開発途中のチェン・コスダに支給されるスーツです!」

「ガンダーム!? というがダンボーール! じょ、冗談だよね。完成品は、もっと違うんだよね!?」

「当たり前じゃないですか。完成品は、この胸のGUNDAMが我社の社名に変わります」

「がんばれー! まけんなー! 力のかぎり生きてやれー……」

「あなたが、アーカム・アサイラムのネーミングライツを買おうとするからいけないんだ!」

「売ってくれるっていうから、ウチの会社の名前に変えようかと思って……」