アメコミカタツキ~激ファイト! 水着メリュジーヌVSデッドプール~

※こちらのSSは2023年冬コミにコピー本として出したものの、ホームページ掲載版です。なので、情報やネタの鮮度は当時基準となっております。

後に彼女はこう語った。

「勝ち負けで言ったら、当然僕の勝ちだけどさ。初めて、勝負に勝って試合に負けたってのを味わったよ」

そう口にする彼女の苦々しさも、これまた新鮮な表情であった。

なにせ彼女は、生まれてこの方、最強なのだから。

◇

2023年、ハワトリアの夏。虚数の海に消えたBB、サバフェス正常化委員会による弾圧混じりの規律、アルトリア縛りという枷、崩壊によるループが繰り返す日常、多すぎる黒幕、謎の神性の存在――

平穏という字がまったく似合わない夏休み。だが、多くの英霊が事態に悩み奔走する中、彼女は事態に関わりつつも、一人平穏を過ごしていた。日がな高級ホテルプリスティンのビーチで寝そべることも、最強である彼女には許されるのだ。

上半身も下半身も、危ういところが見えてしまいそうな際どい水着。軽くまとっている上着も、腰の両脇から生えた羽根も、際どさを隠すには心もとない。

だがしかし、幼き肢体に秘められた、圧倒的な実在感に、何よりも儚く美しい肌に髪に顔立ち。美術品でありながら、どんな武器をも超えた圧があるという、矛盾を極めた存在。そんなものに、下品や下卑なんて形容詞がつけられようはずがない。

妖精騎士ランスロットこと、メリュジーヌ。満を持して水着サーヴァントになった彼女は、夏を満喫していた。

仕えるべき女王よりハワトリア唯一の海上保安騎士の名を授かったメリュジーヌだが、午前中はホテルのVIPルームでまどろみ、午後はこうしてビーチで日光浴を楽しむと、実に優雅な一日を過ごしている。

もちろん、海上保安騎士である以上、誰かが溺れたらすぐ助けに行く。だが、そもそも頑強なサーヴァントが溺れることなんて、ほとんどない。それに、海は入るとベタつくので、あまり入りたくない。

いつもは潔癖なまでに真面目で張り詰めた妖精騎士であるメリュジーヌだが、夏の空気に当てられた結果、常に余裕を持ち、おおらかに人と接する海上保安騎士になってしまった。正体は超越種である原初の竜であるのだから、むしろ夏の姿のほうが本性に近いのかも知れない。

そんなのんべんだらりとしたメリュジーヌであったが、今日はわずかながらにテンションが高かった。現にビーチ仕様のリクライニングチェアに寝そべりながらも、うつ伏せになってぱたぱたと足を動かしている。まるで、親からのプレゼントを待ちきれていない子供である。

「ふんふ~ん 今日はマスターとデート♪ ボーっとして、その後はこの島全部のアトラクションを楽しんでー。待ちきれないなー」

マスターと書いて、つがいと読む。

メリュジーヌは、今日ホテルプリスティンに来る予定のマスターを待ちわびていた。

メリュジーヌだけでなく、数多のサーヴァントと契約している、カルデアのマスター。今現在仕事に任務にたまに遊びと、ハワトリア中を東西奔走している。そんなマスターが、今日はホテルプリスティンにやって来る。

本音で言うならば、すぐにでもマスターを拉致して、ずっと隣に居て欲しいものの、竜種独特の感覚で将来的にマスターと恋人になることを確信しているメリュジーヌに、焦りはなかった。長命種独特の呑気さとも言う。

メリュジーヌの座るリクライニングチェアの脇に並ぶ、同型かつマスター用のリクライニングチェア。準備は万全である。別にマスターはホテルプリスティンに来るだけで、メリュジーヌに付き合うことは約束していないのだが、万全である。

顔をうずめ、その時を待ちわびるメリュジーヌ。そしてついに、隣のリクライニングチェアに、誰かが寝そべった。

「マスター! 待ってたよ!」

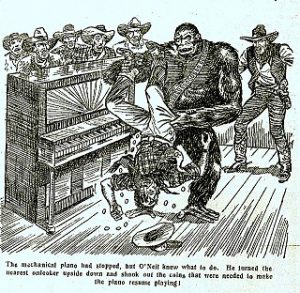

「ドーモ、メリュジーヌ=サン。ニンジャスパイダーマンこと、デッドプール=サンです。ブラックフライデーセールのお陰で、全巻買えました。ワザマエ!」

メリュジーヌは隣にあらわれた謎の不審者の胸ぐらをつかむと、腕の力だけで遠くにぶん投げた。

水平線の向こうまで吹き飛ぶ、全身を赤いタイツで覆った謎の不審者。もしかしたら、ルルハワの外まで吹っ飛んでしまったかも知れないが、気にすることもないだろう。

メリュジーヌは変なのが寝そべってしまったリクライニングチェアをタオルで拭くと、いろいろと全部忘れた。

「ふんふ~ん 今日はマスターとデート♪」

鼻歌、テイク2である。

「カーッカッカ!」

「サメー!」

奇抜な笑い方をするデッドプールが、FGOの珍妙生物の一体ことサメ兵士を、マスター用のリクライニングチェアにどかっと置く。デッドプールの手には、デカい中華包丁が握られていた。

「これからテメエはずんばらりんとさばかれて、サメの丸揚げだぜぇ! それも、生きたまんま丸揚げする断末ザメの油地獄だ!」

「サ、サメェ!?」

「ガガガー! 俺ちゃんもやったことはないけど、この間の割引セールで鉄鍋のジャンを全巻買ったからできるだろ! あん? 時事ネタっつうか、ついこの間あった話をネタにすると、後で後悔するぞって? いや大丈夫だって、今回はフットワークの軽さが売りのコピー本だから! その場こっきりだから許されるってのが……えー! 今回、ホームページに再掲されてるのかい!?」

メリュジーヌのパンチにより、再び吹っ飛ぶデッドプール、そして謎のサメ兵士。時事ネタは許されたとしても、メリュジーヌは許してくれなかった。

「なんなんだろう、アレ。僕をイラつかせるために作られたホムンクルスか何か?」

「お前はイラつくってよく言われるけど、よく言われる以上、もう俺ちゃんは全人類をイラつかせるために生まれた存在と言ってもいいんじゃないかな」

いつの間にか、デッドプールはまた戻ってきていた。あれだけ景気よく吹っ飛んで、どうやって即座に戻ってきたのだろうか。そもそも、メリュジーヌのパワー+アロンダイトを変形させたメリケンダイトのパンチをくらって、こうしてピンピンしているのもおかしいのだが。ガッツと不死身に定評がある黒髭でも、退去もしくは成仏する攻撃だ。

本当に変な存在だなと、メリュジーヌはわずかにデッドプールへの興味を持つ。デッドプールもまた、メリュジーヌのそんな視線に気づいた。

「じゃあ、もう一度最初から説明するね。銀幕大スターとなった俺ちゃんは、MCU入りもしたし、ローガンも出るし、これでデッドプール3も安泰だぜ! と滅茶苦茶に気ぃ抜いてたんだけど、キャプテンなマーベルご一同や生臭い海の男の映画がひっでえことになってるのを見て、おっとこりゃマズいなって。だからこうして、弱小サークルの同人誌にも出て、草の根活動をコツコツと」

「うーん……メリケンダイトキック!」

ああ、これはバーサーカーだ。会話をするだけ無駄なタイプのバーサーカーだ。そう判断したメリュジーヌの横蹴りが、デッドプールを襲う。普段は剣を使うランサーという立ち位置だが、海上保安騎士のメリュジーヌはルーラーであり、その武器はステゴロである。ルーラーは殴るものと、どこぞの聖女が証明したのだから仕方ない。

「U!」

再び吹き飛ばされるかと思ったデッドプールだったが、なんと今回は二振りのニンジャソードと謎の掛け声で、メリュジーヌの蹴りをそらした。背中に背負った二振りの刀は決して飾りではない。

続けざまに、今度はメリュジーヌの拳が振るわれる。

「M!」

再びデッドプールはニンジャソードにてメリュジーヌのパンチをそらす。そらしたとはいえ、あまりの威力だったのだろう。デッドプールは無事でも、ニンジャソードの刃にヒビが入った。

「E!」

それでもデッドプールは、諦めずにニンジャソードを振るう。メリュジーヌのパンチラッシュをさばくのと引き換えに、二振りのニンジャソードは粉々になった。

「H!」

飛び退いたメリュジーヌの腰にあらわれた鉄の翼。翼から放たれた複数のミサイルが、銃弾にて撃墜される。デッドプールの二丁拳銃は、どこかの百発零中の戦神とは違い、百発九十中くらいには当たる。

「A!」

デッドプールは、再び襲いかかってきたメリュジーヌの蹴りを、強引なゼロ距離射撃で弾く。爆発に近い音がしたものの、壊れたのはメリュジーヌの足でなく、拳銃の銃口であった。

「えーい、めんどくせえ! RA!」

「U」「M」「E」「H」「A」「RA」と、謎の呪文を叫びつつ、メリュジーヌの攻撃をブロッキングしてみせたデッドプール。竜の攻撃をこうも捌いてみせたのは、快挙である。会場も大歓声だ。

だが、今度のメリュジーヌのアッパーは、ガード不能でブロック不能、つよつよドラゴンらしいチートな一撃だった。

「グワー!」

メリュジーヌのアッパーにより、再び射出されたデッドプール。海の方に飛んでいったのを見て、メリュジーヌは背を向ける。今度は着水まで確認した以上、三度目の帰還はないだろう。

ふと、メリュジーヌは、腰の翼に僅かな重みを感じる。

「うわ。信じられない」

いったい、いつやったのか。メリュジーヌの翼には、リング上に繋げられた、複数の手榴弾が引っかかっていた。ピンを始めとする安全装置など、当然全部解除されている。

直後に起こった爆風が、メリュジーヌごとビーチの地形を変えた。

◇

デッドプール。どの武器を使わせても一流、頭はおかしいものの、戦いに関しての頭脳と嗅覚は並外れた傭兵である。

だが、もっとも厄介なのは、ヒーリングファクターと呼ばれる再生能力であった。たとえ、腕を吹き飛ばされても、脳みそを削られても、そしてドラゴンに本気で殴られても数分で回復してしまう、無茶苦茶な再生力である。

回復を終えたデッドプールは、海にぷかぷか浮かびつつ、ビーチで起こった爆発を見届けていた。

「たまや~ってな。さてと、龍殺しの伝説は作ったし……」

ここでデッドプールは、自分と同じようにぷかぷか浮いているサメ兵士の存在に気がついた。おそらく、さきほどさばこうとした個体だろう。

デッドプールは、サメ兵士の腹をぺしぺしと叩く。

「おい起きろー、お前が気絶してる間に、俺ちゃんは児ポ法ギリギリのドラゴンにひとあたりしてきましたー」

「サ、サメぇ!」

ガバっと起きるサメ兵士。普通のサメのように無表情ながらも、その顔は恐怖に染まっているように見えた。

「やあ、デッドプールさんだよ! いやいや、食べないよ? ビビってるサメの肉は固くてしょうがないって、鉄鍋のジャンに書いてあったし。あれ? それダチョウだっけか? ダチョウ兵士っていたりしない? そもそもお前らなんなの? ネイモアの管轄?」

「サメぇ?」

デッドプールに様々な疑問をぶつけられ、ハテナを浮かべるサメ兵士。そもそもこのサメ兵士がなんなのか、数多のマスターもサーヴァントもよくわかっていない。創造主ですらよく考えていないかも知れないし、ものすごい伏線があったりするかもしれない。

キーーン――と甲高い音が、水面を震わす。

「あら? 鳥か、飛行機か、いやハイペリオンかしら?」

呑気なことを言うデッドプールの間近を、ガトリングガンの弾幕が横切った。

慌てて潜るデッドプールとサメ兵士。サメはそのまま潜って逃げられても、陸上生物のデッドプールはすぐに浮かぶしかなかった。

「ブハッ! マスク! マスクのまま、水泳するの無理! 鼻と口にぴったり貼り付くから、普通に死ぬ! 流れ弾にヘッドショットくらうよりキツい!」

ナイフで頭に入った弾丸をえぐりつつ、叫ぶデッドプール。そんなアホの摘出手術を見下ろす、小柄な影があった。

「いつも、装備を使い切る前に相手が潰れちゃうんだけど、それぐらい頑丈なら全部使い切ってもいいよね?」

当たり前だが、あの程度の爆発、メリュジーヌにとってはなんでもなかった。せいぜい、逆鱗にホコリがかかった。要はイラっとしただけだ。

黒い水着から、白い水着を飛び越し、完全武装モードへ。高速飛行を可能とする鋼の蒼き翼に、ガトリングガンやミサイルといった火力を装備。それでいて、ガトリングガンの直殴りや尻尾による強烈な攻撃による格闘戦も可能と、もはや存在自体が規格外の戦闘機である。おそらく人類が滅びるまでの年月をすべて戦闘機の研究につぎ込んでも、この域に達することはできまい。

そんなアロンダイトの怪物が、ホバリング状態でデッドプールを見下ろしている。

「正直、本気になったら負けだっていうのはわかっているけど、これから僕には大事な用があるからね!」

「大事な用? 俺ちゃんと絡むよりも大事なことなの?」

「なんでこの状況で、自分を比較対象にできるのかがわからない。これから恋人との用事がある。これ以上、言わなきゃいけないかな?」

ちょっとイラッとしたのもあるが、この生き物をさっさと片付けないと、マスターとの時間が減ってしまう。メリュジーヌが換装してきたのには、そういう理由もあった。

そんな生き物であるデッドプールは、唐突な一言を差し込んできた。

「でも、マスターはもういないじゃない」

「――なんて?」

目を見開き、絶望的な顔をするメリュジーヌ。すぐに我を取り戻すと、ホテルプリスティンとの通信回線を開く。

「もしもし? メイド長? もしかして、もうマスター来たりしてる? ええっ! 帰った!? だってまだ僕と……珍しくビーチで誰かと楽しそうに遊んでたから、邪魔しちゃ悪いと思ったって? いやちょっと待って。いくらなんでもそれはつがいとして竜の心がわからなすぎっていうか。掃除で忙しいから切る? 待って!」

メリュジーヌに構わず、プツンと切れる通信回線。これからマスターとのイチャイチャタイムに突入するはずだったのに、その予定は全部吹き飛んでしまった。別に確固たる約束はしていなかったものの、吹き飛んでしまった。

いったいコレは、誰のせいなのか。

「おいサメ! 頑張れサメ! お前の頑張りに、俺ちゃんの命が! なんならMCUの今後がかかってる!」

「サメー!」

「サメーじゃねえよ! お前らそもそもなんなんだよ! アットゥマも誰だお前って聞いてくる謎生物だよ! 頑張れ! 生き延びたら、お前を名誉ボブにしてやるから!」

全責任を負うべきデッドプールは、再び捕まえたサメ兵士の背中に乗って逃亡中だった。サメ兵士のおかげもあって、モーターボート並のスピードで逃げているが、今のこの状況におけるモーターボートは鈍亀より頼りなかった。

「着艦しなくても、あれぐらいは捕まえられるかな」

本来は、カタパルトを必要とするフォーメーションである。だが、あの程度の速度なら、自力飛行をスタートとしても十分捕まえられる。

メリュジーヌは、外部に展開している武装を、通常時のフェアリーパックから、火力と機動力を重視したドラゴンパックへと換装。えっちらおっちらと逃げるデッドプール(とサメ兵士)に照準を絞る。

「スプライト・アルビオン!」

虹を架ける、無垢なる鼓動。マッハの速度によるオールウェポンアタックが、デッドプールを襲った。

この日、ホテルプリスティン洋上にて、カルデアの記録でも上位に数えられるほどの、大爆発が起こった。

◇

ホテルプリスティンには主がいる。その主は、最も豪華な自室にてメイド長からの報告を聞いていた。

「帰還したメリュジーヌは、現在自室にて就寝中です。ふて寝ですね」

「ご苦労。海で暴れたせいで、随分とビーチが汚れたようだ。起きたら、清掃作業に駆り出すように。多少は働いてもらわないと、いい加減ビーチから追い出したくなるからな」

筋骨隆々、たくましいメイドランキング上位のバーゲストに、妖精國の元女王にして現ホテルプリスティンのオーナーであるモルガン。時刻は遅いものの、二人は夜空を背に優雅なティータイムを楽しんでいた。

「のんべんだらりと過ごすメリュジーヌを苛つかせ、多少働かせることができ、なおかつカルデアの支配下にいない人材。カウンシル・オブ・モルガンズで紹介された時は半信半疑だったものの、あのデッドプールという男はいい仕事をしてくれたものだ。おかげで私も、邪魔が入ること無く、マスターとの逢瀬を楽しむことができた」

マスターと書き、我が夫と読む。カルデアのマスターも大変だが、奪い合うサーヴァントも大変である。

本来、モルガンのものであるはずのプライベートビーチにて、主以上にビーチを満喫しているメリュジーヌ。そんなメリュジーヌをからかい尽くしたデッドプールを呼んだのは、他ならぬモルガンであった。ビーチを我が物顔で使うなら、多少は働いてみせろというメッセージである。とはいえ、最強種であるメリュジーヌに迷惑をかけ、足止めもできる存在は、なかなかに探すのが難しかった。

だが、そんなデッドプールの話より、もっと気になる単語が、モルガンの発言にはあった。

「失礼ですが、そのカウンシル・オブ・モルガンとはいったいなんでしょうか?」

「平たく言うなら、全次元のモルガンが集い話し合う評議会のようなものだ。自称征服者が、全次元の自分自身を集め、身の程知らずの評議会を開いているのだ。魔女モルガンにできないはずがない」

「なるほど」

これは深く言及するとマズい組織だと判断したバーゲストは、無理やり納得する。カウンシル・オブ・モルガンでどんな光景が繰り広げられているのかは知らないが、きっと全次元のアーサー王が渋い顔をする光景に違いない。

「あのデッドプールを紹介したのは、向こう風に言うなら、アース616のモルガン……いや、モリガンだったか? とにかく、別次元のモルガンだ」

「ところで陛下、もう一つお聞きしたいのですが」

「身長190センチ♪ 体重120キロ♪ 巨体が吠えるぞ 地を行くぞ♪ その名はつよでかメイド その名は~バーゲスト! いやー、シーハルクもタイタニアもデケえ! と思ってたけど、さらにふっとくて美人! ねえねえ、今度はそっちが俺ちゃんの世界に来ない? うわーもう、ガンマ線とか浴びて、上乗せマッスルしてみない!?」

「いったいいつまで、この客人を置いておくのですか?」

一見瀟洒なメイドとしての己を保っているものの、バーゲストの内から放たれているのは、暴威であった。

モルガンたちのお茶会の脇で、キャッキャとはしゃいでいるデッドプール。頭が半分吹っ飛び、右腕がどこかにいって、脇腹がえぐれ臓物がちらちらしていても、とにかく元気であった。

「サメー」

同じく生き延びたサメ兵士も、ポリポリとなにかをかじっている。かじっている物体が、成人男性の右腕に見えるのは気のせいだろう。

「そうだな。役割を終えた以上、即座に帰すべきだ」

そう言うと、モルガンは上等な紅茶を口にする。一秒、十秒、返答を待つバーゲストには、とても長い時に思えた。

モルガンが紅茶を飲み終えたところで、バーゲストは発言する。

「もしかしてなのですが……ひょっとして、喚び方は聞いたものの、返し方を聞いていなかったりするのでしょうか」

まさかそんなことはないだろう。そんな感情がありありと込められたバーゲストの質問を聞いたモルガンは、目を夜空にやりつつ答えた。

「別次元とはいえ、流石はモルガン。悪辣なのは、変わらぬようだ」

即日発送可能、しかし返却は不可能。人はそれを、厄介払いと呼ぶ。

「ねえねえ、ドクター・ドゥームって知ってる? 向こうのモルガンとデキてたらしいんだけど。なんなら紹介しようか? 素顔は俺ちゃんと同じくらいイケメンで、独裁国家の国王っていう優良物件だけど。一回さー仲人とかやってみたいんだよねー。スパイディやキャップより、既婚者の俺ちゃんの方が向いてると思うんだよね。あれ? スパイディは既婚者だったっけ? メフィストの悪意が、俺ちゃんを襲う!」

モルガンが一瞥した途端、暴言を越えた何かを発したデッドプールはピチューンと消滅する。でもきっと、気がついたらまた戻ってくるのだろう。なにせ、最強であるメリュジーヌですら殺しきれぬ男である。

残酷な失敗は何度も経験してきた。それとは毛色の違う、無様な失敗とはこういうものなのか。モルガンは改めて学んだものの、その代償はしつこくもまったりとして馬鹿みたいにデカそうだった。

~了~