変態仮面対スパイダーマン アブノーマル・サーガ 予告

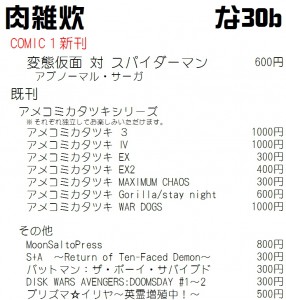

5月1日開催のCOMIC1にサークル肉雑炊として参加します。

スペースナンバーは“な30b”

新刊は「変態仮面対スパイダーマン アブノーマル・サーガ」。

頒布予定価格は600円。他の既刊の情報も含め、当日のおしながきも貼っておきます。

変態仮面対スパイダーマンという狂気。説明するにも難しいので、冒頭部分+ダイジェストを予告編として掲載します。いやー書いた人、狂ってますね!(他人事

ここは、ニューヨーク。超大国アメリカの心臓部とも言える巨大な都市であり、様々な物や人が集まる、坩堝そのもの。人種、職業、そして善悪。この街には、雲霞の如き三流を乗り越えた、一流の悪が多数存在する――

「トリック・オア・トリート!」

ハロウィーンお決まりの挨拶。お菓子をくれないと、イタズラするぞ。イベント当日、至る所で聞ける挨拶だ。

だが今日はハロウィーンでもなんでもない平日、当然こうして裏路地に追い詰められ震える、OLがお菓子を持っているわけもなかった。そんな季節外れにも構わず、箒で宙に浮くカボチャ頭の怪人は、再びお決まりの言葉を口にした。

「トリック・オア・トリート!」

「ひぃぃぃぃぃぃぃ!?」

OLは、頭を抱えいやいやと首を振る。そんなOLの反応で、カボチャ頭の口端が広がったように見えた。

ジャック・オー・ランタン。ハロウィーンと言えば、大多数の人が連想する、カボチャ頭の不死人。だがいまここに居る彼は、そんなおとぎ話の怪人ではない。箒はグライダー、カボチャ頭はハイテクヘルメット、細長い身体の各所にはアーマー。このジャック・オー・ランタンは、科学の怪物。不死人ジャック・オー・ランタンから、名前とデザインを頂いた犯罪者だった。

「お菓子がないなら、くれてやろうか? もっとも、俺の菓子は誰も食べられないし、なんでも溶かす。それとも、この蝋燭はどうだ? お前の頭を繰り抜いてランプにすれば、それなりにハロウィーンらしくなる」

ジャック・オー・ランタンの手で遊ぶ、危険な溶解菓子と、蝋燭。ひとしきり脅した後、ジャック・オー・ランタンが改めて取り出したのは、手のひらサイズのかぼちゃだった。

「一番のおすすめは、このパンプキンボムだ。こいつは、お前の肉どころか骨ごと吹き飛ばす威力がある。その威力は、ニュースで見てるだろ? ある意味、ニューヨークの名物だからな」

ジャック・オー・ランタンが掲げる、かぼちゃ型爆弾のパンプキンボム。とある緑色の悪鬼が作り出した、外見に見合わぬ強力な爆弾。彼の技術は流出し、その装備を真似た数多くの悪党、ヴィランがニューヨークに出現することとなった。ジャック・オー・ランタンも、模倣者の一人である。

「さあ、トリック・オア・トリート。何もないなら、こちらからくれてやるよ。恨むなら、社長の裏帳簿なんて余計な書類を見ちまった、自分自身を恨め……ん? んん? なんだ、パンプキンボムがやけに柔らかいぞ? それになんだか、生暖かさというかぬくもりが、アーマー越しに……」

ぐにゅぐにゅぐにゅ。ジャック・オー・ランタンの手の中にあるのは、黄色いかぼちゃではなく、なにやら白い物体、なにやらちまきのような、奇妙な物体だった。

「それは、私のおいなりさんだ」

ジャック・オー・ランタンの上から聞こえる声。パンプキンボムをとんでもないブツにすり替えた男は、変態的な体勢で、壁に張り付いていた。

「ぎゃぁぁぁぁぁぁぁ!?」

先ほどのOLの声量にも負けぬ、ジャック・オー・ランタンの悲鳴が、裏路地に響いた。

数時間後、現場には多数の警察官と、一人のカメラマンが駆けつけていた。

カメラマンは景気よくフラッシュを炊く。こうしていち早く現場に到着できたのは、偶然だった。常日頃、ニューヨークを飛び回っているのが幸いしたらしい。

「しかし、ヒドイねこれは……ドクロシャツの愛好家とは、別の意味でヒドい」

思わず独り言としてこう呟いてしまうぐらい、現場はヒドいことになっていた。

路地裏の隅に転がされているのは、ジャック・オー・ランタン。メットだけはなんとか死守したようだが、自慢のアーマーも剥がされ、パンツ一丁のまま亀甲縛りで拘束されている。蝋燭のロウ塗れになっている姿は、特殊なプレイの後としか言い様がない。

この一件の目撃者であろうOLは、茫然自失としたまま、へたりこんでいた。最初は何も反応しなかったが、ようやく警察官の問いかけに反応するようになっていた。カメラマンも、その話を聞くために、そそくさと近寄る。

「なるほど。社長の裏帳簿を見た貴女を始末するため、ジャック・オー・ランタンは貴女を襲ったと」

「はい。そのことは、このカボチャ頭が言ってました」

警察に証言するOL。これでおそらく、社長も捕まるだろうし、一件落着だ。

だがここには、もう一つ重大な問題が残されていた。

「それで、貴方を助けたのは、いったい何処の誰だったんですか?」

警察にそう聞かれた瞬間、OLは自身の顔を両手で抑え、うつむいた。その耳は、真っ赤になっている。

「は、裸でした」

「裸……?」

「その人は、裸で、パンツみたいな覆面を被ってて……ひょっとして、パンツを被っていたのかもしれません。あと女物の網タイツを穿いてました」

「なるほど。ソイツは凄いな。紛れも無い変態だ」

十人中十人が抱くであろう、率直な感想を警官が呟く。

OLはしばし悩んだ後、わかりやすい例えを口にした。

「あの人、スパイダーマンに、そっくりでした」

「スパイダーマンに!?」

警官の頭にもパッと浮かぶ、赤と青のタイツを着た、NY市民の親愛なる隣人。蜘蛛を模したヒーローである彼は、もはやNYにて一つのシンボル、誰にでも通じる存在となっていた。

「なんていうか、全裸のスパイダーマンで、変態なスパイダーマンみたいな感じで。ひょっとしたら、本人なんじゃないかってぐらい、ぱっと見似てました」

彼女の証言を聞き、なんて上に報告したらいいのかと、悩む警官。全裸のスパイダーマン。これから自分は、男の裸のモンタージュをしなければならないのかと、気も重くなる。

「詳しくは、署の方で……おい! どうした、君!?」

移動しようとしたところで、警官は頭に壁を打ち付け、そのままの体勢で固まっているカメラマンの存在に気づく。なにやら、唐突にショックなことがあったらしい。

「ニセモノ騒動には慣れてるけど、いくらなんでもそれはないよ。それは……」

「しっかりしたまえ! おい!」

わけのわからないことを呟き続けるカメラマンの肩を、警察官が激しく揺さぶる。

カメラマンの名は、ピーター・パーカー。そのものズバリ、スパイダーマンの正体である青年だった。

ニューヨークの街を見上げると、だいたいビルの屋上にヒーローが居る。そんな軽口が叩かれるぐらいに、ニューヨークはヒーローだらけだ。

今日もまた、そんなヒーローがビルの上より街を眺めていた。

「このようなことをしている場合ではないのかもしれないが……この街はヒドすぎる。悪の気配が、至る所にある」

刑事である父譲りの正義の勘が、頭痛に近いレベルで頭を苛む。ニューヨークにはヒーローも多いが、ヴィランも多い。そして、悪人も多い。

地上を走る、蛇行運転のオープンカー。札束を乱雑に詰め込んだ車から放たれる弾丸、運転手は、二人組の銀行強盗だった。

「とう!」

見逃せば、二度と自分は正義の味方を名乗れない。ヒーローたる彼は、眼下の車めがけ落下する。助手席にいる強盗が、接近に気づき振り向いた瞬間、彼は既に囚われていた。

「おいジェームズ! パトカーの野郎、どんどん増えてやがる! もっと撃って……ジェームズゥゥゥ!?」

運転席の強盗が、大変なことになっている相棒の名を呼ぶ。ジェームズの頭部は、白い布に包まれ、ストッキングを被ったかのようになっている。布の正体は、他人のパンツ。ジェームズは頭を突如現れた謎のパンツ男のパンツに押し込められていた。股間とパンツの直当てにもがくジェームズだったが、すぐに動かなくなってしまった。

「だ、誰だ! テメエ!」

「私の名は、変態仮面。市民の平和を乱す悪党をお仕置きするために現れた男だ」

頭にAIKOとロゴの入ったパンティ。格好はパンツ一丁+網タイツ。SMの女王である母譲りの変態性が、存分に発揮されている。パンツの両脇を限界まで伸ばし、肩に引っ掛けることで、その変態性は更に増大。超V字フロントなった結果、遠目で見ても近くで見ても、全裸そのものである。

日本の一部で名を馳せる、正義と変態のハイブリットな新種のヒーロー、その名を変態仮面。彼はここニューヨークでも、正義の味方であることを選んだ――

『次のニュースです。本日夕刻、二人組の銀行強盗犯が逃走中、壁に激突。追跡していた警察に身柄を確保されました。二人組は、衝突より前に車より脱出しており外傷は無いものの、呆然としたまま警官の問いかけにも答えない心神喪失状態となっております。現場ではスパイダーマンらしきヒーローが目撃されたようですが……彼はその……パンツ一丁で……ブフゥ!』

原稿を読み上げていたキャスターが思わず吹き出す。そんなTVのニュース映像を、忌々しげに見ている二人が居た。

「どうする?」

「何がだ」

「奴め、どうやら単なる変態ではなく、ヒーローのようだぞ」

「全く。とんでもない失策だったな。あのような変態を、招き入れてしまうとは」

「捕まえに行くか?」

「それは、賢くない考え方だ。あの変態をしばらく泳がせてから捕まえれば、ヤツに痛い目に合わされた連中から、良いように金を搾り取れるぞ。今動いては、ただの無給だ」

「中々に、俺の考えを理解しているじゃあないか」

「なにせ、天才なものでね。ヤツのせいで負ったダメージもある。待ち構えれば、準備の時間も確保できる。それに」

「それに?」

「あの男は、一見スパイダーマンに似ている。奴が活躍すればするほど、スパイダーマンの肩身は狭くなり、辱めも受けることになる。なんとも、痛快な話だろ?」

丸いゴーグルの下で、輝く眼光。天才を自認する男の目は、スパイダーマンへの憎悪で煮えたぎっていた。

事態はNYを舞台に、面白おかしく歪んでいく。

『さて、このヘンタイスパイダーマンは、正義の味方のようですが……我々が疑問に思っていることとしては、彼はスパイダーマンに似たヒーローなのか? それとも、スパイダーマン本人がイメージチェンジしたのか? スタジオには、長年のスパイダーマン報道で知られる、ジェイ・ジョナ・ジェイムソン氏に来ていただいております。ミスター・ジェイムソン、この辺り、どうなのでしょうか?』

『間違いなく、スパイダーマンと同一人物でしょうな。考えても見てください。あの蜘蛛野郎は、元々あんなぴっちりタイツで街を跳びまわっていたんですよ? アレはどう見ても、変態でしょう。先ほどそちらは、正義の味方と言いましたが、コレでハッキリしました。スパイダーマンは、自分の変態的欲求を満たすためにヒーローぶっていただけなのです。こうして裸になったのも、マンネリ打破のためでしょう。我々にヘンタイと呼ばれるのを、奴は楽しんでいるのです!』

「地獄の……ジェット・トレイン!」

「ぎゃぁぁぁぁぁぁ!」

「へ、変態秘奥義。地獄のジェット・トレイン……なんて、凄い技なんだ。変態だけど、ステキ……なんて言うわけ無いよ!? あっちはタイムズ・スクエアだから、ブロードウェイの方だよね。待った、僕じゃないかという疑惑をかけられた男が、あのままブロードウェイを突っ切ってるの!?」

「市民にヘンタイスパイダーマンと呼ばれるのを、ずっと疑問に思っていた。君が本物のヘンタイスパイダーマンか……」

「違う! ヘンタイのとこ、要らないから! 僕は単なるスパイダーマン!」

「なるほど。オパイダーマン。私も映画を1~3まで観たことがあるぞ」

「それも違う! それたぶん、ポルノ映画かなにか!」

「つまり……君はヘンタイスパイダーマンで、私は変態仮面。そこに何の違いもないだろう!」

「違うのだ!」

「スパイダーマンの動きも盗んだ貴様の身体に、この私、変態仮面が蜘蛛の魂を刻みこんでやろう。これぞ、変態秘技 真・苦悶蜘蛛地獄!」

「君は正義の味方だ。それは僕が認める、数多くのヒーローを見て来た、僕が。そして君は変態だ。でも僕には、君がどれぐらいの変態なのかは、わからない。でも、正義の味方であることと同じくらい変態ならば――!」

「正義の味方であり、変態……そうだ、私は……気分は、エクスタシィィィィィィ!」

アブノーマルが渦を巻き、伝説となる。

大いなる力には、大いなる責任と変態が宿る――!

「さあ、アルティメットにイクぞ!」

「待って! その掛け声は止めて!」