2021年6月30日

/ 最終更新日 : 2021年6月30日

fujii

アメコミ

ヒーローは暇つぶしが上手い。

悪の科学者の陰謀。世界征服の企み。

どれもこれも、不定期であり、場所を問わない。

だからこそ、ぽつんと時間が空いてしまう時がある。自分で帰るよりも、迎えを待っていた方が早い時がある。ずっとそこで、待っていなければならない時がある。

この唐突な余暇や待ち時間を、どうやって消化するのか。その使い方に、ヒーローの本質が垣間見えると言えよう。

◇

3両編成の電車や電子マネー不可の路線バスを乗り継いでいる彼を見て、誰もが息を呑む。今日日、日本を旅する外国人は珍しいが、驚きの理由はそれではない。

なにしろ、シャツにジャケットにジーパンといった飾らない服装でも、その下の胸筋や太もものはちきれんばかりの逞しさが隠しきれていない。不織布のマスクで隠した顔も、そのハンサムさを阻害するに至っていない。

お忍びのハリウッドスターか、それとも移動中の外国人プロレスラーか。なんだかわからないが、とにかくサインを貰っておこう。既に電車で一組、バスで二人ほど遭遇している。

そんなある意味無邪気で失礼な相手への断り方も、実にやんわりと紳士的かつ非の打ち所がないと完璧だ。話す日本語も実に流暢である。

四人目のサイン希望者を断ったところで、ようやく彼は一息つく。

コスチューム姿でサインをしたことは何度もあるが、素顔の自分にこうしてサインをねだってくるのは珍しい。だからこそ、素の自分を認められたようで嬉しい。無神経さと無遠慮さはあるものの、逆に言えば壁が無いということ。それは、いいことではないか。

納得の仕方も実に人間が出来ている。そんな彼は、ゆっくりと動く日本の田園風景を楽しんでいた。いつもは自分で運転するか、それとも誰かの運転か、とにかく速い乗り物を使っていた。しかし、こうして他人に運転を委ねつつ、のんびりと移動する。田んぼの緑、森の緑、山の緑。こうすると、緑を見るだけでも、こんなに楽しめるのだ。

彼の名はキャプテン・アメリカ。第二次世界大戦当時から活動を続けるヒーローである。シールド一つでどのような死地にも挑む、アメリカン・スピリットの体現者であり生きた英霊。数多くのヒーローが、彼の背を追い、あこがれを抱く。

そんなキャップは今日、名もコスチュームもシールドも隠し、ただの本名スティーブ・ロジャースとして日本で休暇を過ごしていた。

◇

キャプテン・アメリカが日本で休暇を過ごしている理由。

それは、昨晩。日本に根を張る秘密結社ザ・ハンドの忍者軍団を壊滅させ、一息ついていたところで来た連絡にあった。

「しばらく休んでくれだって?」

「ああ。そうだキャップ。一週間、いや、三日、最低でも一泊二日はしっかりちゃんと、誰の目で見ても休暇とわかるぐらいに休んで欲しい」

スマホの向こうから聞こえてくる声の主はトニー・スターク。またの名を、自身が作ったアーマーを纏うヒーロー、アイアンマンである。

「とは言っても、ニューヨークでヒドラが何事かを……」

「偶然、ヒドラの基地を見つけたスパイダーマンが計画ごと彼らを潰したよ。ヒドラも運が悪かったね」

「確かAIMもパリで……」

「偶然、AIMの基地でフランス革命をしようとしてたデッドプールが自分ごと彼らをふっとばしたよ。AIMの運が無さすぎると言うか、そもそもフランス革命をしようとしてたってどういうことなんだろう。いや、報告書にこう書いてある以上、なんらかのフランス革命がおこなわれたんだろうけど。動詞じゃないよね、フランス革命?」

「まあいいじゃないか、トニー。デッドプールのことは、何をしようとしているかより、何をしてくれたかで考えた方がいい」

「君は最近、本当にデッドプールに甘いね。孫を見る目だ。とにかくまあ、君の心配していることの大半は上手く片付いたから、今回はちゃんと休暇をとってくれ。そうでないと、いろいろと困るんだよ」

休んでもらっては困るではなく、休んでくれないと困る。そんなこと、人より長い人生で言われた記憶がない。

キャップの無言の困惑に気づいたのだろう。トニーはその真意を説明する。

「最近、若手ヒーローの多くが自身のプライベートを疎かにしていてね。熱心なのはいいことだが、それが本人のキャリアの差し支えになると思えば、決していいことじゃない」

「それは最近というより、定期的に起こっている問題だな。アベンジャーズや他のチームと距離を起き、一人で戦っていた若き日のスパイダーマンも相当大変そうだったよ」

「ピーターはまあもうああいう生き方以外は落ち着かないんだろうから、仕方ないとしてだ。誰もがピーターのように、日常とヒーローの板挟みに耐えられるわけじゃない。息抜きは、生きていく上で必要だ。それに、ヒーローは神様になってはいけない。日常と距離を取ることは、自分が特別であることの自覚や市民感覚との剥離に繋がってしまう。時にはゆっくり立ち止まり、周りをしっかりと見なければならない。そこでだ、キャップはちゃんと休暇を取ってほしい。僕だってこう見えて、幾つも別荘を持ってるし、ちゃんとバカンスの時間は取ってるんだぞ。君の住まいは、全部セーフハウスじゃないか」

「こういう仕事をしている以上、それは仕方ないだろう。それに僕だって、それなりに休み方を知ってるよ。休んでいると、伝わりづらいのは否定しないけどね」

「何もご老人に上から目線で説教するつもりはないさ。ただ、君はみんなの憧れだ。君の立派な背中を見ている人間は、君の思っている以上に多い。だから、君がちゃんとわかりやすく休暇を取ることで、休暇を取ることの正しさを知らしめて欲しい」

「ああ。わかったよ。明日と明後日、ちゃんと休みを取ろう」

正しさを伝える。後輩を導く。こうまで言われては、従わないわけにもいくまい。

キャップはちゃんとした休暇を過ごすと誓うものの、スマホの向こうのトニーの声はまだ暗かった。

「ここまで言っておいてアレだが……これは半分仕事、身内相手のプロモーション活動でもあるんだからな」

「何が言いたいんだ? 僕がまともに休暇も過ごせない大人とでも」

「ホテルの一室にこもって、ポップコーンとポテトチップスを貪りつつ、一日中レトロな映画と懐メロ番組を楽しむだけの休日じゃあ困る。ああ、合間にトレーニングを挟むから、籠もりっきりじゃないって反論は止めてくれよ」

「君、まさか僕のセーフハウスを盗撮……」

思わず口に出してしまうキャップ。この間の休日の過ごし方は、まさにこの通りであった。後は、途中で趣味の絵を楽しもうとメモ帳にスケッチしたことぐらいか。いつ呼び出されるかわからない緊張感に、レトロとなったかつてを懐かしむ感情、室内に籠もりっきりであってもあまり苦と思わない性格。その結果、こうした何処の国でも同じ過ごし方をする、伝わりづらい休暇の過ごし方が身についてしまった。

「盗撮も盗聴もハッキングも無い。どれだけ君と長い付き合いだと思ってるんだ。日本ならでは、せめて誰が見ても休暇だとわかる過ごし方をしてくれ。あと、随分前の話だけど、君となんとか話を合わせようと、ファルコンがレコードを買い込んでたこともあったんだからな。ちょっとは若者に趣味で歩み寄ってもいいんじゃないか?」

「それは、本当に善処するよ……」

「そういうところが、スティーブ・ロジャースなんだな」

それも悪くない。なんとかしろよ。二つの意志が、トニーのスティーブ呼びには含まれていた。

わかりやすい休暇の過ごし方に、若者への趣味嗜好の歩み寄り。

二つの達成困難な難しいミッションを前にして、キャップはこれ以上言い返せなかった。

◇

山道を走ってきたバスから降り、背伸びをする。

軍用機に比べれば随分と快適な座席だったが、どうしても座りっぱなしは身体が固くなってしまう

キャップは手にした地図で、現在地を確認する。スマホも使えないわけではないが、やはり昔ながらのやり方に、体が慣れている。

年季の入った民家とコンクリート製の高いホテル、そして山の森林と清流の混在。住まいと自然がこうも近いのに、バランスを保てているのは稀有に思える。そんな場所の名は四万温泉。信頼できる人間が紹介してくれた、日本らしく、キャップにあった休暇が過ごせる場所である。

バスから降りた人だけでなく、若干の人波が川上に向け動いている。

いったいこの先に、何があるのか。思わず人波に合わせ動いた先には――不思議の国の入口があった。

「ふうむ……」

思わず唸るキャップ。周りの人間も、同じように唸っているか、目を輝かせているか、呆けているか。とにかく圧倒されている。理由は、目の前にある旅館だ。川をまたいだ赤い橋の先にある、木造の大きな建物。その名を積善館と言う。

正面入口の古めかしい建物は、おそらく自分よりも遥かに年上だ。江戸時代、元禄時代の建物だと、近くにある案内板に書いてある。だが、周りに増築されている建物はいろいろな時代が入り混じっていた。

遠目でもわかる、複数の時代の集合体。過去の人間である自分と、今の人間、時には未来の人間も含めて結成されたアベンジャーズ。いや、一つの大きな目的の元、様々な試行錯誤と共にメンバーを集めたディフェンダーズか。この時代の雑多さと見事さ、更にそんな宿が未だに宿泊可能な現役の宿として営業中である。思わず、自身が慣れ親しんだヒーローチームと重ね合わせてしまうほどに、キャップはこの古き良き旅館に感心していた。

感心しつつ、キャップはこの古き旅館と近くのこれまた年季の入った商店街に背を向ける。この積善館も気になるが、今回、四万温泉を紹介してくれた人間がオススメしたのは別の宿であった。ぶっきらぼうな彼が、キャップのためにわざわざ予約を取ってくれた以上、無視するわけにはいくまい。

川の流れに沿うように、下流へと向かっていくキャップ。橋の袂の公衆浴場の存在と、近くで川遊びをする子供に微笑ましさを感じている内に、両脇が店で挟まれた区画へとたどり着く。土産屋兼雑貨屋に土産屋兼衣料品店、とにかくどこも土産屋をやっているが、同時に生活に根ざした商売もやっている。ここがおそらく、この温泉街の生活の基盤なのだろう。先程の旅館近くの商店街は、飲食店のバリエーションやスマートボールという聞き慣れない遊技場と、どちらかというと観光客をもてなすための店が並んでいた。

キャップは住所と簡単な地図が書かれたメモ書きを手にし、指定された宿を探す。この町並みのあちこちには、大とはいかないものの、小規模中規模と様々な宿が混ざっていた。観光と共に在る街、それが四万だ。

一軒の酒屋を通り過ぎたところで、ふと足を止める。

杉の葉を集めて玉にした、杉玉が吊るされている酒屋。二階建ての横に広い建物、てっきり二階が住居で一階が店の建物だと思っていたが、なにやら酒屋の入口の隣に来客を迎えるに相応しい立派な入り口があった。

キャップはメモと目の前の酒屋を何度も見比べ、やがて一つの看板の存在に気がついた。

「まさか、ここなのか? ここが、宿なのか?」

地酒の宿と書かれている看板を発見したことで、ここが今日、自分が泊まる場所なのだとようやく気づく。

ここが宿というのも驚きだが、驚きの理由はそこではない。

キャプテン・アメリカは異様に酒に強い。正確には、アルコールへの耐性、分解速度が非常に早い。

キャプテン・アメリカの強さの源である超人血清。摂取した者に様々な超人的能力を与える血清には、再生能力であるヒーリングファクターや様々な毒物に対抗できる耐毒能力も含まれていた。そしてアルコールを、人体は毒と判断した。

酒を飲むことが出来ないわけではないが、飲んだ瞬間にアルコールの大半が無効化されてしまい、酔うことができない。とにかくガンガン飲んで楽しく酔っ払う、ソーやヘラクレスのような野放図な酒の楽しみ方がキャップには出来ないのだ。

このように、酒を心から楽しめない人間が、酒屋と兼業しているほどの酒メインの宿に泊まる。酒によるもてなしを心底楽しむのが難しい自分が、こうして泊まるのは失礼にあたるのではないか。もてなされる立場であっても、キャップは真面目であった。

しかし、この宿を紹介してくれた男は、キャップの飲酒体質を知っていたはずだ。むしろ、酔わないという点、ヒーリングファクターや耐毒に関しては、彼のほうがずば抜けている。なにせお互い絶対酔わないと知っているから、二人で喋りついでの飲みに出かけるぐらいに、酒への距離感は相通じているはずなのに。

「どういうつもりで、ここを紹介したんだ。ローガン……?」

ミュータントチームX-MENの主要メンバーである、不死身のクズリ野郎ことウルヴァリン。ほぼ不老で不死身の酔わぬ同士とも言える友の本名を、キャップは思わず呟いた。

◇

中に入ってたずねてみれば、やはりここが今日の宿であった。出迎えてくれた女将さんに案内され、部屋に入る。建物が古いだけあって、柱や壁の細かな傷が歳月を伝えてくるものの、畳や家具にはきちんと手入れや掃除をした清潔感がある。これが、宿の心配りというものだろう。窓から入ってくる川の清らかさと緑の爽やかさを含んだ風も合わせ、キャップにとって好ましい部屋であった。

荷物を預け、軽装で外に出る。まだ、日は随分と高い。太陽の暖かさと山の空気が、なんとも心地よい日だ

持ってきた荷物は、多少の小銭とタオルのみ。これも、ウルヴァリンの指示であった。

『宿についたら……そうだな、温泉街を遡るようにして、山の上の方に走っていけばいい。御夢想の湯ってのがあるからそいつを目印にすりゃあいいんじゃねえか。あそこの湯は、まあ面白いな』

日本でどう自分らしい休暇を過ごすか。キャップが思いついた相談相手はウルヴァリンであった。日本通の彼に聞けば、間違いないだろう。デッドプールも日本に土地勘があることを自称しているが、彼に話しかけた瞬間、きっと休暇はおもしろ愉快な二人旅になるだろうし、おそらくトニーは後日談を聞いて納得しないだろう。人には、向き不向きがあるのだ。

ウルヴァリンに言われたとおり、川をさかのぼるような道を選んで走っていくキャップ。先程の遺産級の旅館を脇目に、上へ上へと向かっていく。やがて人家や宿がまばらとなり、森や川や湖といった自然の範囲が広くなってきた。

なんとも、清涼である。日本の暑さは湿り気があるが、四万の暑さはどことなく爽やかである。山の中腹にあり、標高が若干高いおかげだろうか。この空気を吸い、緑を目にし、耳で清流を聞く。自然と心地よくなり、足の運びも速くなる。

ただただ山道を走るのを楽しんだところで、信じられないような顔や驚きの目を追い越しているのに気がついた。

足が速くなりすぎて、いつの間にか山道を走っている車より速くなってしまっていた。キャップの脚力と体力があれば別に難しいことではないが、今の自分は素顔のスティーブ・ロジャースである。向こうからしてみれば、謎の外国人が山道を乗用車やバスをぶっこ抜く勢いで走っている。もはや超人ではなく、怪異である。年齢的にはターボ爺さんだ。

キャップは足を止めると、わざと肩で息をして疲れた様子を見せる。ぽつぽつと、追い越していく車。もう手遅れな気もするが、これできっと、走るペースもわからない向こう見ずな男ぐらいに思ってくれたはずだ。もう手遅れな気は、やはりするが。

常識的な常人のペースで山道を再び走り始めるキャップ。一度曲がる方向を間違え、山中にどんとそびえ立つ四万川ダムの高さに圧倒されたりもしたが、なんとか目的地の御夢想の湯にたどり着くことが出来た。

まず、傍らにある薬師堂にお参りしてから、御夢想の湯のある建物の前に立つ。

木造の湯家造りの建物は、思ったよりも新しい。これが第一印象だった。キャプテン碓井が神のお告げにより源泉を発見したことから四万温泉の歴史は始まった。なのでてっきり、この温泉街の中でもっとも古い神の時代の建物なのではと思い込んでしまっていた。

キャップは四万温泉の歴史を調べてきたわけではない。情報は、御夢想の湯の案内板を読んだものだ。かつてキャプテン・アメリカになった時、まずキャップが覚えなければならなかったのは日本語とドイツ語であった。読み書きも出来るし、この土地で生きたウルヴァリンには負けるが、風習風俗はそれなりに知っている。男湯と女湯ののれんもわかる以上、入り口が二つ並んでいても、正しい入り口を選べる。

御夢想の湯の入り口には、そんなキャップにもわからないものが待ち構えていた。

『あなたの善意はこの湯の管理に役立っています。気をつけてお帰りください』

こう書かれた紙が壁に貼ってあり、その近くには神棚に似た飾りと、お賽銭を入れるような穴が空いている。

ここに入浴料を入れるのだろうか? だが、金額が書いていない。いったいここは、どういうシステムで運営されているのだろうか。

「おい。どうした、兄ちゃん、困り事かい」

救世主は、脱衣所からやって来た。

おそらく今、湯からあがったばかりなのだろう。軽く肌が汗ばんでいる。

白髪の混ざった年かさの男性が、困った様子のキャップに話しかけてきた。

「実は……」

率直に事情を説明するキャップ。男性はまず、キャップの流暢な日本語に感心していた。

「いやあ。上手いもんだ。それに漢字も読めるってのは、たいしたもんだ!」

「ありがとうございます」

「でもまあ、こりゃちょっと遠回しな書き方だな。この穴には、お気持ちを入れるのさ」

「お気持ち……?」

「俺の言い回しも遠回しだったか! つまりはアレだ、これからお湯に入って、あんたがどう思うか。どれだけ気持ちよかったか、このお湯にどれだけ払いたいか、それで決めればいい。善意の先払いも悪くないが、きっと入ってから決めた方がどっちもスッキリだ。そっちで言うところの、チップだな、チップ」

チップも国により常時必要な国、サービス料の有無で分かれる国といろいろ分かれるのだが、ひとまず男性の言いたいことは伝わった。お代は見てのお帰りというやつだろう。ならば、まずは男性の言う通り、風呂に入るべきだ。

男性と入れ替わりで、脱衣所に向かうキャップ。いや、脱衣所は無かった。衣類を入れる棚、そこから直接下に階段が伸び、階下の浴槽のあるスペースに繋がっている。服を脱ぐ場所は、多少広く作られた棚近くの階段の踊り場だ。洗い場もなく、風呂に入る前はお湯をかけるよう書いてある。必要最低限と雰囲気のバランスが、なかなかしっかりしている。

一糸まとわぬ姿になったキャップは、ゆっくりと階段を降り、岩造りの浴槽の前で膝をつく。手桶を借り、肩から数度お湯をかける。なかなかに熱く、しっかりとしたお湯である。

キャップは浴槽に入ると、そのまま一気に肩を沈める。

温泉に浸かったキャップが目にしたのは、信じられない光景であった。

◇

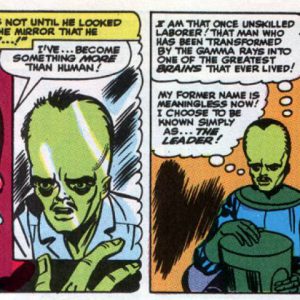

「フハハハハ! いいザマだな! キャプテン・アメリカ!」

赤いドクロが、温泉に入っているキャップを見て高笑いしている。

真っ赤な肉一つ無い骸骨の顔に、もはや遺物であるナチスの士官服をきっちりと着込んだ怪人。その名は、レッドスカル。キャプテン・アメリカの第二次世界大戦当時の敵にして、キャップ同様、あの時代からずっと生き長らえている宿命の相手である。

「果たして貴様は、その熱き湯にどこまで耐えられるのか。なに、耐えられずとも誰も責めまい。コイツ以外は……な」

レッドスカルの脇にいる、青のコスチュームに赤の手袋を装備したドミノマスクの少年。忘れるはずもない、長年の相棒であり、もっとも信頼できる友であるバッキー・バーンズである。彼もまた、現代に生きる友である。いろいろとコードネームが変わり、本当だったら左腕が鋼鉄製の義手となっているはずだが、今現在、レッドスカルの脇で縛り上げられているバッキーは、第二次世界大戦当時そのものの格好と肉体であった。

「この熱く、身体を芯から蕩かすほどの湯を惚けるまで楽しむがいい! フハハハハハー!」

もはや何を言っているのかわからないレッドスカルの宣言を、キャップはただ無言で受け入れるしか無かった。

◇

とくとくと、冷たい水が注がれていることがわかった。

「おーい。兄ちゃん、大丈夫かい?」

先程、キャップにお気持ちの説明をしてくれた男性が、浴槽にホースで水を直接入れていた。

キャップと入れ違いで外に出た後、気になって戻ってきてくれたようだ。なので服はしっかり着ている。

当然、レッドスカルやバッキーの姿は無い。どうも、お湯の熱でゆだってしまい、一時的に幻覚を見ていたようだ。

「熱いだろ? ここの湯は、ドバドバ湯がずっと出てるから、入ってみるとホントに熱いんだよ。浴槽も深いから、下に熱も溜まってるしな」

熱に当てられてしまった理由はこれか。男性の解説を聞き、キャップは理解する。普段ならなんともない熱でも、予想と違えばあてられてしまっても仕方ない。かけたお湯は、浴槽の上をすくったお湯だ。このお湯の熱さを目処に、一気に浴槽に肩まで浸かってしまった。これは戦略的ミスである。

だが、悔いるより先に、キャップは気になることがあった。

「温泉を水で直接薄めてしまっても、平気なんでしょうか」

ちゃんとした効能がある温泉を、こうして水で薄めてしまっては台無しなのではないか。彼は自分を助けるために、温泉のルールを破ってしまったのでは。この事実が、必要以上にキャップの肩にのしかかる。

「平気平気。近くに水道があるってことは、そうしろってことだから。みんながみんな、あっついお湯に入れるわけじゃないし、それに次の人が来るころにはまた熱くなってんだろうよ」

男性は、キャップの心配をあっさり笑い飛ばす。

こうしている間にも、浴槽には新たなお湯が注がれ続けている。今は水を注がれているため均衡を保っているが、水を止めればこの寒暖のシビルウォーは暖陣営の勝利に終わる。

なるほどこの水は、緊急時のための水ではなく、もともと気持ちよく風呂に入るためにある気遣いの水道なのだ。

キャップは男性に一礼すると、そのままお湯から上がる。身体を拭き服を手早く着たところで、忘れぬ内にやらねばならないことに気がついた。

キャップは小銭入れを手にすると、中の小銭をお気持ちを入れるための穴にすべて入れた。ジャラジャラと、大きめな硬貨が落ちる音が聞こえてくる。

「おいおい! そんなに入れちまって、大丈夫か!?」

キャップの様子を見ていた男性が、慌てて後ろから声をかけてくる。キャップが入れたのはすべて硬貨ではあるものの、金額に換算すればそれなりに大金であった。

「ええ。わかってます。金額も理解してます。このお湯に感動した代金をお気持ちとして支払った。それだけです」

キャップは理解した上で、手持ちの金をすべてお気持ちとして収めた。もっと手持ちがあれば、それも注ぎ込んでいたかも知れない。ウルヴァリンが財布ではなくあえて小銭を持っていけと言ったのは、この浴場のシステムを知った上で、キャップに歯止めをかけるためだろう。勢い任せで財布ごと収めかねない。

男性は、わかっているならと納得した様子を見せた。

「なら問題ないか……しかし兄ちゃん、なんともきっぷがいいというか、豪快な人だねえ!」

「僕なんて、謙虚な方ですよ。僕の友達がもしこのお湯に入ったとしたら、感動のあまり制限なしのキャッシュカードや金塊をまるごと置いていくでしょうし」

「兄ちゃんの友達は、アラブの石油王ばっかなのかい?」

「いえ。ニューヨークやアスガル……北欧の方に居を構える友人です」

「いやまあとにかく、兄ちゃんを見てたら、俺ももうちっと入れたくなったよ。ちょっとだけだけどな!」

男性はそう言って、自分も財布の小銭を穴に収めた。

「この御夢想の湯の建物は、数年前に建て替えたらしいけどよ。この湯を残したいって地元の人間の愛着や、このお湯に入って感動したヤツの善意があったから出来たんだろうな」

「へえ。つまりこの建物は、人の良きおこないや意志の塊というわけですね」

男性の解説を聞き、理解するキャップ。この御夢想の湯の建物が新しいのには、そんな事情があった。長年あり続けた建物ではないが、真新しい建物には人が受け継いできた愛着や善意が源泉のように脈々と伝わっている。それはまるで、キャプテン・アメリカやバッキー・バーンズのような過去のヒーローの正義を求める意志が、今の時代を生きるヒーローたちに自然と伝わっていたように。

「本当に良い兄ちゃんだ! じゃあ、俺は行くけど、日本を楽しんでくれよ!」

「ええ。どうも、ありがとうございました」

「手? なんだ、握手か。どうにも、こういうのは慣れねえな」

キャップの差し出した手を、節くれ立つ手でしっかりと握りしめる男性。

別れの挨拶をした後、御夢想の湯の建物を出た男性は、少し遠くで待っていた品の良さそうなご婦人と合流する。ご婦人と目があったキャップは一礼し、ご婦人も微笑んだ顔で一礼を返す。

きっと、旅行に来たご夫婦なのだろう。旅行である以上、きっとスケジュールはあるはずだ。だが男性は、不慣れな様子の外国人であるキャップが心配になって、一度出た湯に戻ってきてくれた。ご婦人もそれでいいと言ってくれたのだろう。

あの二人は善き人だ。自分がなんのために戦い生きているのか、そんな当たり前のことを思い出させてくれるぐらいに。

時には立ち止まり、周りをしっかりと見ること。そうした結果、自分にとって大切なことを噛みしめることができた。ここに来て、ようやくキャップは、トニーが休暇に通して何を伝えたかったのかを、体験で理解することができた。

◇

ふと、興味半分でダムの方に向かって行った結果、キャップが発見したのは、ダムの先にある奥四万湖であった。

奥四万湖の水は青い。ダムで作られた人工の湖がたたえているのは、コバルトブルーの水であった。人工的に色がつけられているのではなく、どうやら自然とこの色を持ってしまったらしい。青はキャップのトレードマークであり好きな色である。画材を持ち込んできて、風景画を描きたいぐらいだ。だが、この水の青さを絵の具で表現できるだろうか。

そんな色に見惚れて、奥四万湖の周りをぐるぐると走っていたら、すっかり日が暮れていた。

だが、昼に来ただけあって、これだけ走ってもまだ夕飯までには多少時間があった。そしてうっすらと汗をかいてしまった。車でも運転するほうが疲れるほどの山道を走破しても、汗はうっすらである。

ならば、夕飯の時間までにするべきことは、再びの温泉であった。御夢想の湯は素晴らしかったが、あのお湯に入った時間は短く、洗い場も無い。キャップは宿の風呂に移動する。風呂は二つ、中からカギをかけることで貸し切りにできる作りだ。一つ選んで中に入ったところ、中にあったのは石造りの一般的な浴室であった。家庭用とは違うが、普通のスパである。大きさは二~三人入ればいっぱいと言ったところか。一人で使うとしたら、かなり広々としている。

風呂椅子に腰掛け、身体中を洗い、最後に湯をかける。直立で洗うシャワーに慣れている身としては、やはり不思議な気分である。腰掛けることで、尻の部分以外は落ち着いて洗えるのは楽である。

一応、御夢想の湯に入っているので、軽く湯に浸かるぐらいでいいか。

そう思っていたキャップだったが、ふと風呂の窓の存在、空いた先の空間に気がついた。

「なんと、ハンドメイドだ!」

外にあるのは、板張りの床と普通の椅子にテーブル、寝転がれるロングチェアーになみなみと湯をたたえる大きな桶状の浴槽であった。この露天風呂の空間は、至る所に手作り感が溢れている。思わずキャップですらわくわくしてしまうくらいに。この宿のところどころにはこのような手作り感ある仕掛けがあったが、この露天風呂は集大成である。もしトニーが来ても、感動するに違いない。いやむしろ、対抗心を燃やしてしまうかもしれない。

この貸切風呂は二~三人ぐらいが目処だと思っていたが、この露天風呂のスペースを含めれば、もっと人数を入れても大丈夫そうだ。ひと家族、いやハルクがブルースのサイズになってくれれば、アベンジャーズのメインメンバーも入りきれそうだ。

浴槽に意気揚々と入ろうとしたところで、キャップは近くにあるインターホンと張り紙の存在に気がつく。風呂に、何故インターホンがあるのか。理由は張り紙を読んですぐにわかった。

「ここで注文すると、酒を持ってきてくれるのか。すごいな、トニーやデッドプールを連れてきたら大変だ」

インターホンの脇にある張り紙には、様々な酒やジュースの値段、そしてインターホンで直接頼めることが記載されていた。まるで気分は、上流階級や王侯貴族である。

だが今は喉も乾いてないなと思ったところで、ふと気づく。今の自分は、キャプテン・アメリカらしくないこと、いつものスティーブ・ロジャースとは違う休暇を楽しんでいる。ならば、いつもと違うことをしてみるべきではなかろうか。そう、あえて王侯貴族の気分で、酔わぬ酒をわざわざ頼んでしまうような。

インターホンを押すキャップ。数度コールしたところで、宿の人が出てくれた。

「すみません。この、熱燗をお願いします」

「わかりました! ちょっとまっててくださいね!」

元気の良い返事がして、インターホンが切れる。

ビールにハイボールにカクテル。酒屋が併設されているだけあって、いろいろな酒があったが、キャップが選んだのは日本酒を温めた熱燗であった。選んだ理由は、あまり飲んだことがない。それぐらいの理由である。それに酒には冷たい飲料というイメージがある、それとは真逆の熱の文字がついているのに、興味を持った。

しかしいったい、どうやって熱燗を持ってきてくれるのだろう。入り口には鍵をかけてしまったし、前もって開けておいてあげるべきか。心配するキャップであったが、熱燗は思わぬ方法でやって来た。

「降ろしますねー」

露天風呂の上から聞こえてくる声。なんと熱燗は、上からリフトでするすると降りてきた。手作りの滑車による、釣瓶桶の如きリフトである。ちゃんとバランスが取れており、更に抑えが効いているのだろう。リフトに乗った木製の徳利とお猪口は揺らぐこと無く下までやって来た。

徳利とお猪口を手にし、浴槽へと向かうキャップ。リフトはそのままだ。飲み終わったら、ここに空いた徳利やおちょこを戻してほしい。そういうことだろう。

浴槽の脇には、ちょうど物を置けそうな平らな出っ張りがある。出っ張りに徳利とお猪口を置いたキャップは、まず先に湯に浸かる。

「ああー……」

思わず出る、気の抜けた声。御夢想の湯は熱さが勝ったが、この宿の湯はだいぶ温度が控えめであり、心地よさが勝ってしまう。このお湯ならば、湯に浸かる風習に慣れていなくても、長湯が楽しめてしまいそうだ。当然、妙な赤い骸骨の幻覚なんて出てこない。

しばらく湯を楽しんだ後、熱燗の存在を思い出す。おっとっとと思わず声を出しつつ、徳利からお猪口に熱燗を注ぐ。肌に触れても熱くはないが、ぬるいと言うほど冷めてはいない。そんな温度の日本酒であった。

おちょこを唇に乗せ、中の熱燗をゆっくりと飲む。やはり熱燗でも酒は酒、アルコールに酔うという感覚は超人血清がシャットアウトしてしまった。だが、風味の良い米の味を、キャップの舌はしっかりと感じ取っていた。

今まで、温かい酒を飲んだことがないわけではない。たとえばホットワインだって飲んだ。だが、旅と休暇の環境、温泉に浸かりつつ酒を飲む初体験。これらの新鮮さが感覚を変えたのか、味覚がやけに酒の味に対し鋭敏となっていた。

超人血清は酔いに強い。だが、酒の本質は酔いだけではない。味があり、舌触りがあり、香りがある。酔わないというのは酒を楽しむための障害ではなく、酔い以外の部分を楽しめる長所なのではなかろうか。

そんなことを悟り始めたキャップの胃に、突如未知の感覚が襲いかかった。

「む……これは……この感覚、これが熱燗、これが温泉の酒か!」

胃が熱い。いや、温かい。喉を通っていった熱燗が、胃に未知の暖かさを与えている。身体の中で生まれた暖かさと、お湯に浸かる肌が感じている温み。こちらの身を蕩かしてくる感覚の挟み撃ち。これは、酔わずとも楽しめる酒だ。

本人は無頼であり単独行動を好むものの、意外と周りを見ており、気遣いも出来る。今日この宿を紹介されたことにより、キャップはウルヴァリンが長年X-MENにて信頼されている理由を改めて理解できた。なんともまあ、よくわかっているではないか。

ひとしきり熱燗を飲み、お湯を楽しんだところで、キャップは気づく。

「いくらなんでも、だらけすぎか?」

温泉を楽しみ、酒を飲み、これから宿の夕飯も待っている。多少山道を走ったが、まだまだ日課のトレーニングには足りない。

夕飯後に夜の山道を再び走る。これが現状できるトレーニングの最適解である。山道のいたる所に熊よけの鐘があったのが気にかかるが、一応携帯用のシールドを持ってきている以上、熊程度なら上手くさばける。

ここまで考えたところで、キャップは結論を出す。

「今日はやめておこう」

休暇を楽しむことへの義務感もあるが、何より今日は身体をこれ以上動かしたり、難しいことを考える気になれない。

体質的にアルコールに酔うことはできないが、熱燗と温泉の力により気分だけはまるで酔っているかのようだ。これはなんとも心地よいではないか。

露天風呂の向こうにある川の風が、火照ったキャップの頬をさわりと撫でた。

◇

キャプテン・アメリカが休暇をとってから一週間後、トニー・スタークはアベンジャーズタワー最上階のオフィスにて、書類をチェックしていた。目の前には、シールドを装備しコスチューム姿になったキャプテン・アメリカがいる。もう既に仕事モード、休暇からここに至るまで、数件ほど事件を解決した後である。

「なるほどなるほど。確かに僕はね、一度酒で大失敗してからずっと酒は飲まないようにしてるし、なるべく目に入らないように務めてるよ。でもだからと言って、報告書の酒もしくはアルコールが出てくる部分を全部黒塗りにしなくてもいいんだからな!?」

かつてアルコール中毒になってから、酒との距離感には気を使っているトニー。でもだからと言って、酒に関するキーワードをすべて塗りつぶしてある書類を渡されても困る。実際、トニーの手の中にあるキャップの休暇記録は、もはやモザイク状態である。

しまったなあという様子で口を開くキャップ。

「一応、気を使ってみたんだが」

「使いすぎだ! むしろ、まだトニーはアルコールをコントロールできていないと思われてるのかって、少し悲しくなったぞ!?」

「僕も正直やり過ぎだと思っててね。黒塗りなしのレポートも作ってきたよ」

「それをよこせ! まったく、そもそもちゃんと休暇を過ごしてほしかっただけで、わざわざレポートにまとめなくてもよかったんだぞ。それにしたってこの黒塗りの量、どうやらかなり飲んだようだな」

「酒屋が併設されててね。せっかくの機会だからと、思いっきり飲んでみたよ。僕が全然酔わないんで、宿の人がビックリしてたけど」

「酒は飲んでも飲まれるな。君には縁遠く、僕にとっては二度と顔を合わせたくない悪友みたいな言葉だ。この夕飯の馬刺しって、馬の生肉? ハムやタルタルステーキとは違う感じなのか?」

「マグロもそうだったが、やはり刺し身で食うとちょっと違うね。素材そのままに見えて、ちゃんと手を加えている。生を試すのに、日本の料理は強い。タテガミの脂の乗り具合にはビックリしたけど」

「タテガミ。馬のたてがみの辺りって、脂が乗ってるのか。この鮎の塩焼きも気になるな。前に目にした時は、全身に塩がふってあって固まってて、なんともしょっぱそうに見えたんだが」

「イメージよりはしょっぱくないね。塩の塊がついてるのは、塩をふって焼いたせいであって塩分過多じゃない。むしろ、ちょうどいい塩加減で頭からいけるくらいだよ。ほどただ、骨が多くて細かいから、箸使いに慣れてないと苦労するだろうね」

四万温泉でキャップが何を見て、何を感じ、何を食べたのか。旅行は準備している時が一番楽しいと言われている。だが、こうして良かった思い出を語るのも、同じくらいに楽しい。キャップの思い出を聞くトニー。いつの間にか、休暇記録は机の端に置かれていた。

トニーは満足げに話す。

「その調子で周りに旅の思い出話が出来るのならば、他のヒーローも休暇や休養の大切さを知るだろうさ。まったく、四角四面の休暇を過ごした君になんだこりゃとツッコむ予定だったのに、あてが外れたよ」

「ご期待に添えず、申し訳ない。そして、ローガンには感謝だ。そう言えば、そもそも君はちゃんと別荘で休暇をとってるんだろ? わざわざ僕に休暇を取るよう言わなくても、君自身が休暇の大切さを語ればよかったのに」

「そう思って、みんなに先日カリブ海の別荘で一日過ごした話をしたら、スルーされたんだよね。ごく一般的な休日の話だったと思うんだけど、なんか舌打ちもされたような……」

「その話をした時、クリントが居ただろ?」

「なんでわかったんだ?」

一応、アベンジャーズから給料は出るものの、それ以外の経済活動に関しては、ヒーローそれぞれにより違う。つまり、ヒーローの経済感覚には差があり、貧富の差も激しい。大富豪や国王や神様が混ざっていることを考慮すれば、むしろ一般社会以上の格差がある。

「流石に地酒の宿に泊まる勇気はないが、四万温泉には行ってみてもいいかもな。思い立ったが吉日、早速僕もスケジュールを空けておこう」

「空くのか? 会社にアベンジャーズにプライベート、君は僕以上に忙しいだろ」

「なあに。群馬には空港がないそうだが、アイアンマンスーツがあればどんな場所も空港だ。ひとっ飛びして、風呂と食事を楽しんで、帰ってくる。日帰りだって出来るぞ」

忙しいのはわかるが、なんともまあ旅情の無い話を口にしているトニー。トニーの休暇に説得力や惹きつける力が欠けているのも、これが理由だろうか。要するに、つまりはだ。

「そういうところが、トニー・スタークなんだな」

半ば呆れるように、半ば得意げに。

トニーの有り様は、キャプテン・アメリカのこの一言に尽きた。

~了~

次回:彼がコスチュームを脱いだなら~ウルヴァリンIN上野~